KINAN Cycling Teamに所属する畑中選手と山本選手のトッププロ2選手をお招きして、『トップ・プロ直伝ペダリング講座 Powered By KINAN Cycling Team』と題したペダリング講座を開催しました。プロならではの圧倒的な経験値に裏付けられた知見は、初心者から上級者まで多くのサイクリストにとって意義のある内容になっています。

トップ・プロ直伝ペダリング講座では、「ペダリング時における身体の使い方」、「良いペダリングとは何か」、「自転車のポジション調整について」、「ペダリングにまつわるトレーニングについて」、以上4つのテーマに分けて講座を進めてきます。

自転車を買ったばかりのビギナー層から、レースで上位を狙うシリアスレーサーにいたるまで、多くのサイクリストにとってペダリングは永遠のテーマです。

ペダリング講座では、ペダリングの基本動作をしっかりと身体で覚えるためのKnow Howをお伝えします。基本をしっかりとマスターして、走行状況や走り方に応じたペダリングができるようになれるような内容になっています。

初回である今回は、「ペダリング時における身体の使い方」についてです。前編と後編の2回に分けて掲載していきます。

『トップ・プロ直伝ペダリング講座 Powered By KINAN Cycling Team』の概要はこちら

KINAN Cycling Teamについて

© KINAN Cycling Team / Syunsuke FUKUMITSU

2015年に発足。UCIコンチネンタルチームとして、UCIアジアツアーを中心に海外でも活躍し、日本国内ではJBCF(日本実業団競技連盟)のレースにも参戦する、国内トップクラスのチーム。和歌山県新宮市の株式会社キナンがメインスポンサーであり、チーム運営も行っています。

講師の紹介

畑中 勇介 選手

2017年ロードレース日本チャンピオン

2021年KINAN Cycling Teamに加入

ジュニア時代から多くの国際大会で活躍。幾多のレースで培った豊富な経験に基づく、卓越したレース感と勝負を決する脚力を武器とする。

山本 元喜 選手

2018年ロードレース日本チャンピオン

2017年KINAN Cycling Teamに加入

アタックや逃げを得意とし、平坦から山岳までコースレイアウトを問わず戦える走力を武器とする。

今回の講座では、適切なペダリング動作とは、「身体で生み出した力を、あますことなくペダルへ伝え、自転車の推進力に変換する動き」と定義します。適切なペダリングをするためには何を意識するべきでしょうか?

ペダリング動作で意識していること

――それではよろしくお願いします。 ペダリングの動作って、初心者から見たらただ交互にペダルを踏んでいるだけに見えてしますのですが、ペダリングという動作を行うときに、何か意識していることや気をつけていることってありますか。

畑中選手

「今自分が持っている力を、いかに楽をして、最大限に使えるか」っていうことを意識していますね。出力の時(ペダルに力を加える時)、自分の体重や筋力を無駄なくペダルに伝えることが大切です。ロードレースは競技時間が長いので、例えば集団内で体力を温存しながら走行する時のように、いかに力を使わないで自転車を進めることが出来るかを考えることも必要になります。

山本選手

自分の場合、身長が低いっていうこともありますが、出力を脚だけに頼るのではなく、身体全体で発揮される力をペダルに伝えるように意識しています。

繰り返しになっちゃいますが、身長が低いと、脚で発揮される力だけでは勝負できない可能性があるんですよ。なので、いかに身体全体を使って大きな力を発揮するかが大切です。

――なるほど。おぼろげながら学生時代、物理の授業を思い出しちゃいました。理論上、同じ筋肉量を持っていても、身長が高い人の方が発揮される力は大きくなりますもんね。

畑中選手も言っていたように、ロードレースは競技時間が長いです。ペダルを1回転させる動作の中にごく僅かなパワーロスがあったとしたら、それが競技時間に比例して積み重なっていくので、リザルトに影響することが想像つきます。

100発揮した力を、余すことなく100ペダルに伝えて、推進力に変換させる意識を持つことはとても大切ですね。 そして、身体全体を使っていかに大きなパワーを発揮できるか考えることも、パフォーマンスに影響を与えそうです。

ペダリング中の上半身の使い方で意識していること

――それでは具体的にどのようにして身体を使い、ペダリングしているのかを聞いていこうと思います。まずは上半身の使い方で意識していることがあったら教えてください。

畑中選手

僕は肩の使い方を意識しています。そもそもペダリング動作って右脚と左脚を交互に動かしますよね、それって身体の重心が左右に振れることになります。

言い換えると、その重心の揺らぎが自転車の推進力の元になると考えることができるんですね。肩を動かして、その重心の揺らぎを滑らかにさせる、サポートするイメージです。

自転車に乗っているとしましょう。

右脚でペダルを踏むと、右に重心が移動しますよね、左肩をクッと身体の内側に入れるように軽く動かして、移動した重心を身体の中心へ引き戻します。今度は左脚でペダルを踏むので左に重心が移動します、そうしたら右肩を動かす。

脚の動きに肩を連動させるんですね。自転車も身体の重心の揺れに併せて左右に振れますよね、それでも腕と頭は固定します。あくまでも肩だけ使うように心掛けています。

今話したことは基本となる部分です。

巡航くらいのペースならこれで問題ないですね、アタックのように強度が上がったら、初めて腕の力を動員させます。なぜかと言うと、アタックの時ってより強い力でペダルを踏みますよね、物理の話になりますが、ペダルを踏んだエネルギーと同じエネルギー量が自分の身体に返ってきます。

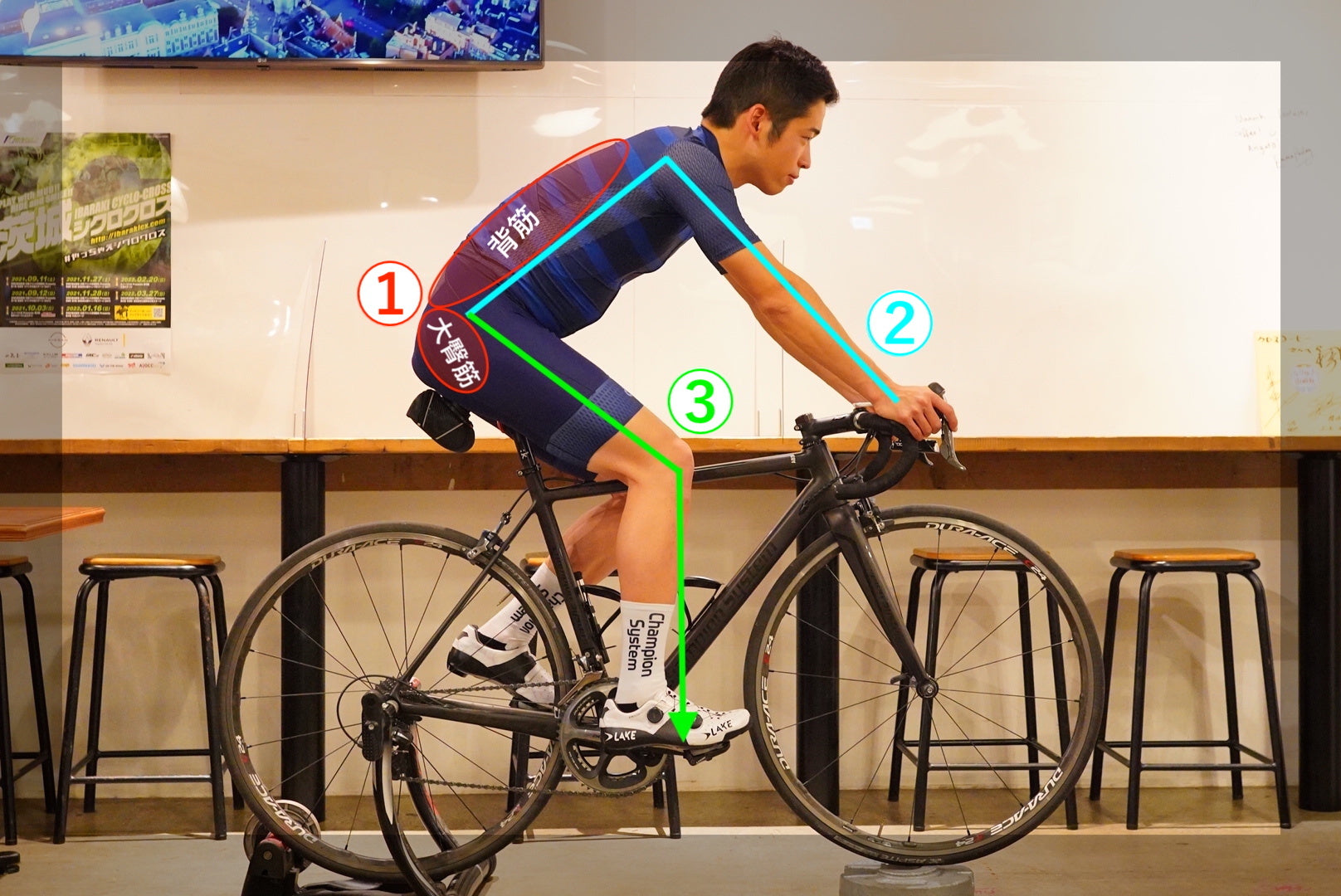

- ①ペダルの踏み込み

- ペダルに体重を乗せながら、なるべく高い位置から踏み始めるようにする。

- ②上半身の動き

- 肩を引き寄せることで、上半身をペダルを踏み込んでいない方へ移動する。

- ③上半身と下半身の連動する力のライン

- 踏む力が大きくなればなるほど、このラインの幅も大きくなる。

- ④重心の移動

- 上半身の振れで反対側に移動させた重心を利用して、反対側のペダルを踏み込む時に体重を乗せる。

つまり、踏む力が大きければ大きい程、重心の振れ幅も大きくなります。左右に大きく振れる重心を引き戻すために腕の力が必要になるって訳です。

山本選手

僕は上半身を「脚で発揮される力の土台」と考えています。上半身はブラさない、安定させる。それを意識することで、身体全体を使って力を発揮することができます。そして、力を発揮するための土台となる上半身は、走り方や発揮する力に応じて使い方や役割を変えています。

まずは巡航のように運動強度が低い時についてお話ししますね。お腹に力を入れるようにして体幹を固定し、肩回りはリラックスさせます。身体の中心部分が走行ラインに対してブレ過ぎていないように気をつけます。また、体幹が固定して安定するので、走行中に路面から受ける衝撃を吸収しやすくなります。

次にアタックのように出力を上げる、加速するときは、体幹はもちろん、肩回りと腕、身体とハンドルを繋ぐラインをがっちりと筋肉に力を入れて固めるようにします。感覚的な話になりますが、がっちりと固まった上半身で下半身に力を伝えるイメージです。

――それぞれの独自理論が登場しました。トップ選手であっても、それぞれ意識することが違うんですね。

畑中選手が意識している肩の使い方って初めて聞いたのでとても新鮮でした。ペダルに加える力は、ほとんどが下半身の筋肉で発揮されますよね、上半身はその発揮された力を無駄なくペダルへ伝える、サポートの役割を担っていると考えることができそうです。

上半身の使い方の違いとライダーの傾向

- ・肩を動かして重心のバランスを保つ方法(畑中選手)

- 臨機応変に最適な走り方の引き出しが多い人に多い。軽量系な人に多い傾向にある。

- ・上半身をしっかりと固定する方法(山本選手)

- たんたんと一定ペースで走るのが得意な人や筋力が強い人、 タイムトライアル(TT)やレース時に独走のシチュエーションが得意な人、逃げ切りタイプのライダーに多い傾向にあります。

両方ともペダルを踏み込む力をペダルに無駄なく伝える方法です。どちらが正しいということはありません。分かりやすく理解できたり、共感できた考え方を取り入れていただければと思います。

ペダリング中の下半身の使い方と、上半身と下半身を連動させるために意識していること

――何だかペダリング時における上半身の使い方が見えてきました。 つぎに、出力のメインとも言える下半身の使い方について意識していることやすべきことを教えてください。さらに、上半身と下半身を連動させるために何か気をつけることがあれば教えてください。

山本選手

先ほどの上半身の使い方について説明した時にもお話ししましたが、上半身が全身の力を発揮する上での土台であることが大前提にあります。もちろん下半身で発揮する力がメインになりますけどね。

僕は「ペダルをただ単に踏むのではなく、ペダルを脚全体で押し下げる」イメージでペダルを回すことを意識しています。どうしてもただペダルを踏むっていう意識になると、太ももの前側にある筋肉を使いがちになってしまうんです。 太ももの前側にある筋肉は、瞬発的に大きな力を発揮することができるけど、長時間その力を維持することが難しいんですね。

長時間、高い出力を維持するためには、身体の背中側、太ももの後ろにある筋肉やお尻の筋肉を使う必要があります。脚全体を使ってペダルを押し込む、言い換えると股関節からペダルへ力を伝えるイメージにすると、身体の背中側にある筋肉を使うことができますよ。

――持久系スポーツの代表とも言える、ロードバイクの選手やマラソンの選手って正面から見るとスマートだけど、横から見るとお尻のあたりがっちりしていますよね。 お尻ともも裏の筋肉を如何に使うかが大事なんですね。

山本選手

そうですね。上半身と下半身をどのようにして連動させるかについてなんですが、僕の場合、身長が低い分、どうしても下半身で発揮できる出力の絶対値が低いので、上半身の力も動員させるかを意識するようにしています。

ある理論によると、ヒトの筋肉は一つ一つが単体で存在しているわけではなく、相互に繋がりを持って連動していると言われています。足の裏からふくらはぎ、ハムストリングス、お尻、背中と繋がり頭部、そして眉毛の上まで1本のラインのように筋肉が繋がっている、連動しているっていう説を僕は信じていて。

この考えをどうやってペダリング動作に落とし込むかっていうと、ペダルを踏むとき、お尻ともも裏にある筋肉をメインに使いますが、それを補足するように背筋や、ごくごく僅かな力かもしれませんが首元にある筋肉を動員させることを意識します。

さらに、ペダルを踏むときに身体が左右にブレるのはダメなので、土台である上半身ですね、お腹に力を入れて体幹を固め、上半身と下半身を一体にしてペダルに力を加えるようにしています。

- ①主に力を生み出す筋肉

- 体で一番大きな力を出すことができる「大臀筋」「背筋」を積極的に使います。股関節を伸展させる動作に作用するので、ペダルを踏み込む動作に最も効率のよい動作になります。

- ②固定する体のライン

- 股関節を伸ばす動作は、同時に上体を起こす力にも働きます。上体を起こす方向に力が逃げると、ペダルに伝えられる力が減少します。上体を固定させることで、生み出した力をよりペダルへと伝えられます。

- ③ペダルを踏み込む動作で動く脚のライン

- イメージとしては大腿部のみが運動していますが、実際には大きな板バネのように、足先から手の指先までが全て連動しています。

畑中選手

元喜(山本選手)が筋肉にまつわる話をしたので、僕は意識やイメージについてお話ししますね。自分の体重、筋力を効率良く自転車の推進力に変換するには、ペダルに力を入れるポイントがとても大切になります。 ご存じの方も多いと思いますが、ペダルに1番力が加わるポイントって3時の位置ですよね、まずはこれを意識します。

大抵の人は、それを意識しなくなっちゃうと力を入れるポイントが4時、5時とどんどん下がり、ペダリング効率も下がっちゃうんです。一般のサイクリストを見ると、3時に最大パワーを出せている人って結構少ないんですよね。

どうしたら良いかと言うと、3時に最大パワーを発揮するために、2時くらいの位置からペダルに力を入れる、ペダルを踏み始める意識を持ちます。踏み始めてからパワーが伝わるまでって意外と時間が掛かるんですよ。

ペダルを踏み込んで6時(下死点)の位置を通過した後の引き足については、軽くお腹に力を入れて、脚ではなく体幹でペダルを引き上げるように意識します。これをイメージしてペダリングをするだけでも、結構変わると思いますよ。

――お尻ともも裏の筋肉を使って2時に位置からペダルに力を加える、端的ですが、お二人から伺ったお話しからこれがペダリングのエッセンスなのではないでしょうか。 早く自転車に乗って試したくなりました。

後編はこちら。